Les prélèvements d’eau dans le bassin

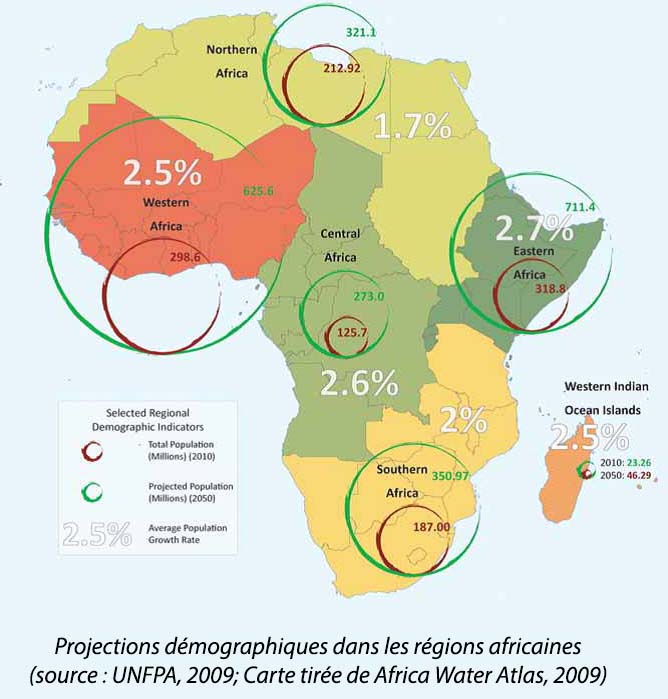

On compte 100 millions d’usagers de l’eau dans le bassin (et plus de 200 à l’horizon 2050)… dont les trois quarts vivent en République Démocratique du Congo. C’est à l’est du bassin, le long de la frontière entre le Congo, le Burundi et le Rwanda, que l’on vit le plus serré (entre 300 et 400 personnes/km2). Entre Kinshasa et Mbuji-Mayi, on a également intérêt à cultiver les rapports de bon voisinage !

Malgré la forte croissance démographique, il y a largement assez d’eau dans le Bassin du Congo pour couvrir l’ensemble des besoins alimentaires et domestiques. Paradoxalement, dans le quotidien des populations, l’eau ne semble pas suffisante ni accessible.

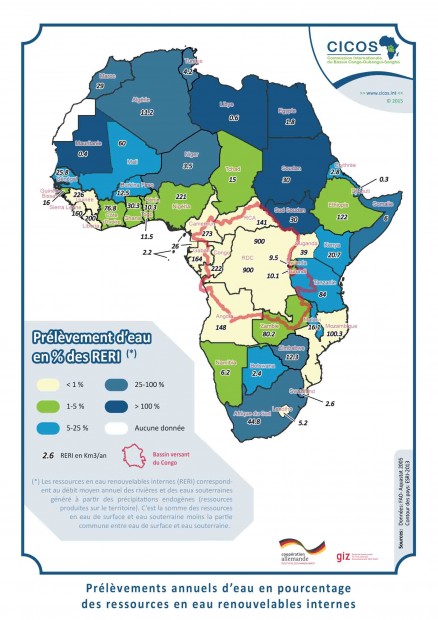

Cette carte montre clairement le paradoxe d’une Afrique Centrale qui prélève excessivement peu dans ses immenses réserves d’eau (seulement 0.1 % !).

Alors que par exemple la République Démocratique du Congo représente à elle seule 25 % des ressources en eau de l’Afrique, ou que la pluviosité est désormais considérée comme surabondante au Cameroun, le constat illustre bien le manque de ressources mobilisées au niveau national pour la distribution de l’eau.

Avec un approvisionnement effectif estimé à seulement 7 m3 par individu par an, l’utilisation d’eau par habitant en Afrique Centrale est considérablement plus faible que celle de plusieurs pays arides du Sahel faisant face à un problème de pénurie physique d’eau. Ceci révèle clairement à quel point la rareté économique de l’eau entrave le développement du Bassin. (Source FAO, 2005)

Cette sous-exploitation est liée à l’insuffisance des infrastructures de retenue ou d’extraction puis d’acheminement de l’eau, et il n’apparaît pas depuis les années 1990 que soit encouragé le développement de tels investissements dans le Bassin.

Pour l’agriculture

En comparaison des autres zones africaines, l’Afrique Centrale ne prélève que très peu d’eau, quelque soit le secteur concerné.

Elle destine 56% de ses prélèvements d’eau au secteur de l’agriculture (irrigation et eau pour le bétail), du fait essentiellement des précipitations annuelles (> 1.000 mm / an en moyenne) qui lui permettent des cultures pluviales non réalisables dans les pays arides. La moitié de ses prélèvements le sont par le Cameroun (FAO-Aquastat 2005).

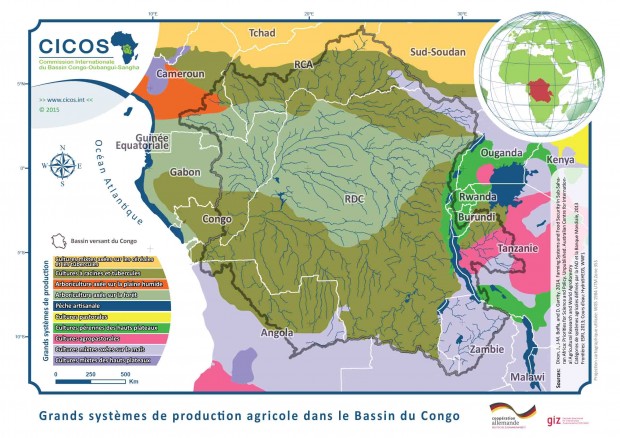

On entend par « système de production agricole » les populations rurales qui ont à peu de choses près les mêmes ressources naturelles et économiques disponibles, et font face aux mêmes contraintes et opportunités.

On trouve dans le bassin deux grands systèmes. Celui basé sur les tubercules est localisé dans les basses plaines. Sans arboriculture majeure, les sources de revenus sont plutôt focalisées sur le manioc, l’igname, la patate douce et les légumineuses, ainsi que sur d’autres activités non agricoles.

Le système forestier est basé sur les cultures vivrières incluant l’haricot, le manioc, le maïs, la patate douce, le tarot, ainsi que d’autres activités comme la chasse et la cueillette.

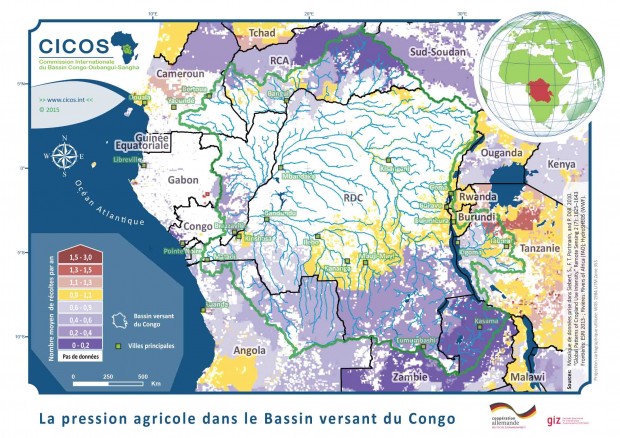

Ces systèmes de production traditionnels sont bien adaptés aux possibilités de l’environnement naturel pour des densités de peuplement faibles (ce explique en partie le faible taux d’irrigation du Bassin, moins de 1% de la superficie cultivée), mais montrent aujourd’hui leur insuffisance dans une tendance démographique à la hausse.

Le potentiel d’irrigation est pourtant gigantesque dans le Bassin (> 6 millions d’hectares, soient 23% du potentiel Africain ; Source : FAO-2005), et couplé à une amélioration des infrastructures de transport, permettrait un développement agricole conséquent nécessaire à l’autosuffisance voire l’exportation alimentaire.

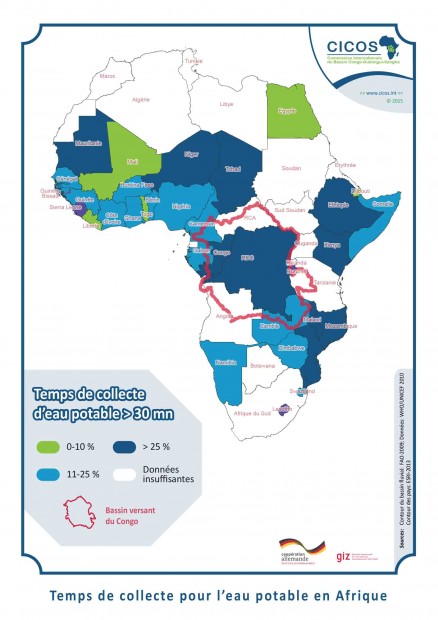

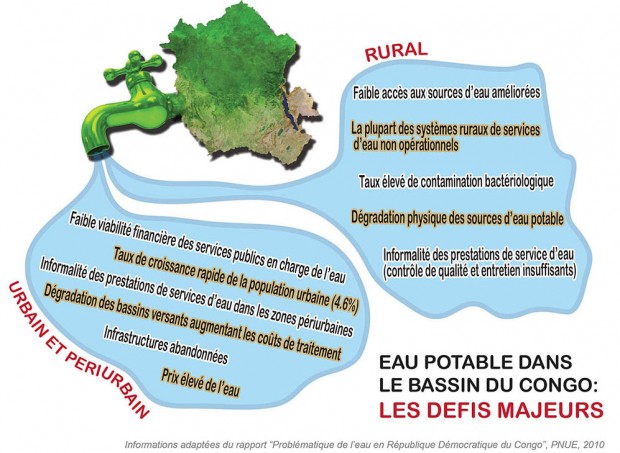

Accès à l’eau potable

La grande majorité des résidents du Bassin du Congo ne sont pas connectés à l’eau potable. Moins de la moitié des citadins disposent d’eau courante dans l’habitation. 90% de la population de RDC, par exemple, puise son eau potable dans des sources (souvent de simples sources captées), ou simplement de l’eau de pluie collectée des toitures des maisons et stockée dans des récipients ; même dans des villes comme Lumumbashi ou Kisangani (cf. « Problématique de l’eau en RDC », PNUE, 2010). Les citadins dépendent alors le plus souvent d’un accès collectif (robinet commun) ou bien de petits vendeurs d’eau qui parcourent la cité.

En raison des infrastructures endommagées – dues aux sous-investissements voire aux conflits –, de la croissance rapide de la population, mais aussi du manque de capacité de gestion et de management des acteurs ou encore l’absence d’une politique harmonisée dans la région, seuls 26 pour cent de la population congolaise ont aujourd’hui un accès direct à une eau salubre. Cette situation a été observée dans les zones rurales mais également de façon croissante dans les villes connaissant une expansion rapide.

La disponibilité de l’eau, sa qualité et son accès sont étroitement liés à d’autres politiques publiques tels que l’assainissement, la gestion des déchets et le développement industriel et agricole.

L’énergie Hydraulique

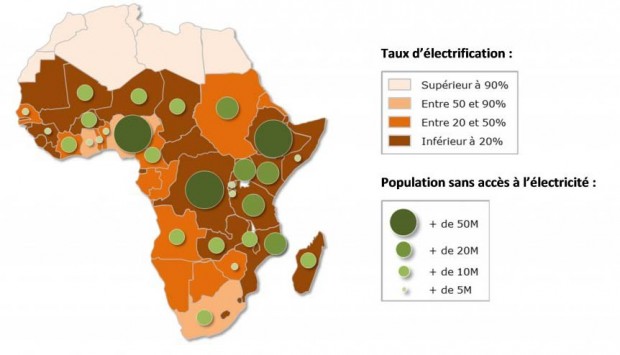

L’électricité est un produit rare en Afrique : le taux d’électrification est limité à 42% à l’échelle du continent, soit le taux le plus faible de l’ensemble des régions en développement. Dans ce contexte, le Bassin du Congo enfonce le clou du mauvais élève, avec un taux inférieur à 20%…

Taux d’électrification et population sans accès à l’électricité en Afrique (Carte tirée de World Energy Outlook 2010 ; Chiffres 2009)

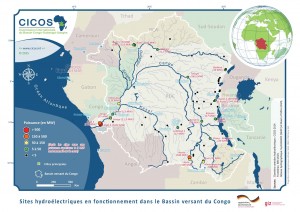

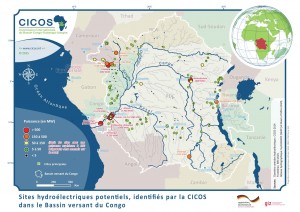

Pourtant, le Congo et ses affluents recèlent une énorme énergie électrique potentielle (100.000 MW), doublement favorisés à cet égard par leur débit soutenu, et leur profil en long entrecoupé de brusques dénivellations.

L’équipement complet du seul site d’Inga, situé sur le cours inférieur du Congo à proximité de Matadi (d’une puissance estimée supérieure à 40.000 mégawatts, soit une production potentielle de 250 milliards de kilowatts/heure), pourrait couvrir les besoins actuels de l’Afrique subsaharienne.

Mais seuls 650-750 mW sont produits en raison du non fonctionnement des deux tiers des turbines (FAO, Aquastat, 2005).

L’acheminement de l’électricité à l’intérieur de la RDC à partir du site d’Inga demeure difficile et peu rentable en raison de la faiblesse de la consommation et du coût des lignes haute tension. Une part de l’électricité produite est exportée au Congo Brazzaville, en Angola et jusqu’en Afrique Australe.

L’acheminement de l’électricité à l’intérieur de la RDC à partir du site d’Inga demeure difficile et peu rentable en raison de la faiblesse de la consommation et du coût des lignes haute tension. Une part de l’électricité produite est exportée au Congo Brazzaville, en Angola et jusqu’en Afrique Australe.

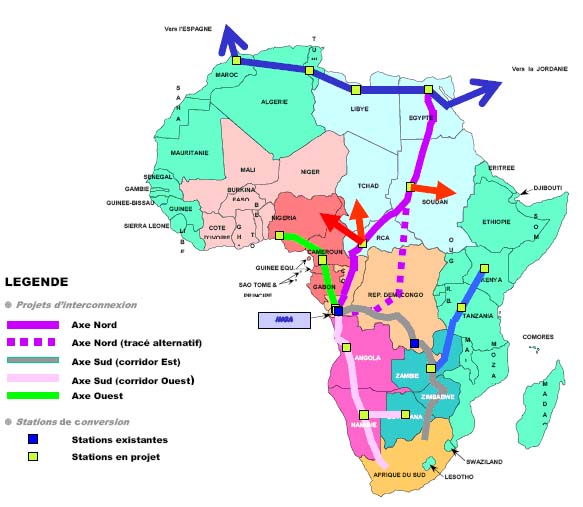

Plusieurs projets d’interconnexion à partir du « Grand Inga » et plus globalement du Pool Energétique d’Afrique Centrale (PEAC) sont envisagés dans l’avenir pour alimenter en électricité de nombreux pays d’Afrique : le Northern Corridor (relier la RDC à l’Egypte sur 5.300km) ; le Western Axis (relier la RDC au Nigéria) ; le Western Corridor (relier la RDC à l’Afrique du Sud) et le renforcement des lignes haute tension vers la Zambie.

La République démocratique du Congo et l’Afrique du Sud ont signé le 12 novembre 2011 un protocole d’accord pour relancer le projet du méga-complexe hydroélectrique d’Inga afin de contribuer à la solution de déficit en énergie électrique auquel les deux pays sont confrontés.

Source : Senghi, K., « Les marchés de l’énergie », Table ronde nationale sur l’étude du développement hydroélectrique du site d’Inga, mars 2006

Développer et gérer la ressource

La lecture des articles précédents nous démontre l’impératif de développer et gérer la ressource en eau dans le Bassin du Congo.

Développer la ressource en eau, c’est développer les infrastructures vitales afin de fournir à nos 100 millions d’usagers de l’eau au moment opportun, à l’endroit approprié et dans une qualité adéquate. Dans plupart des cas, l’eau doit être prélevée, stockée, transportée et traitée. Des opérations qui supposent toute une panoplie d’infrastructures et d’aménagements hydrauliques, tels que des pompes, des barrages, des digues, des canaux, des systèmes d’égouts ou encore des stations d’épurations.

Prenons un exemple concret : selon une estimation du PNUE réalisée en 2010 sur six provinces, porter l’accès direct à l’eau de 27% aujourd’hui à 60% d’ici 2020 en RDC nécessiterait, notamment, l’aménagement de 11.875 sources, requérant 716 systèmes de canalisations, 13.056 pompes manuelles et mécaniques et 707 forages avec pompes électriques. Cette estimation souligne le rôle crucial des sources et des eaux souterraines. On comprend également l’importance des systèmes de collecte des données et des études hydrogéologiques pour la production des informations indispensables à la planification d’une utilisation efficace et durable des ressources hydriques souterraines. (Source : PNUE, 2010)

Gérer l’eau, c’est d’abord comprendre que les usages de l’eau impactent la quantité ou la qualité de l’eau prélevée ou rejetée dans le réseau hydrique, et comprendre que l’utilisation par certains usagers peut nuire à d’autres. D’où la nécessité de coordonner les différents usages de l’eau tout comme leurs futurs développement, afin de réduire leurs impacts négatifs et de partager ses avantages. C’est le défi de la gestion intégrée des ressources en eau, plus communément appelée GIRE, objet du second mandat de la CICOS (le premier portant sur la navigation), dans un contexte de coopération transfrontalière.

La GIRE, telle qu’elle a été définie dans le document « Partenariat mondial de l’eau 2000» est « un processus qui encourage la mise en valeur et la gestion coordonnée de l’eau, des terres et des ressources associées en vue de maximiser le bien-être économique et social qui en résulte d’une manière équitable, sans compromettre la durabilité d’écosystèmes vitaux ».

Afin d’avoir une idée plus claire de la complexité de cette gestion, on se reportera aux recommandations clefs du PNUE pour améliorer l’accès à l’eau (dont on recommande la lecture du rapport « Problématique de l’eau en RDC, 2010 »): 1. Développer des politiques nationales de l’eau, des stratégies sectorielles et des dispositions statutaires ; 2. Développer des systèmes nationaux d’information sur l’eau ; 3. Investir dans la gestion autonome et communautaire des infrastructures d’eau à l’échelle locale ; 4. Mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités pour les institutions décentralisées en charge de l’eau ; 5. Développer et mettre en œuvre des plans de protection des sources au niveau des bassins versants.

L’intégration au niveau régional que promeut la CICOS contribue à une meilleure harmonisation des politiques et de la gouvernance, par la mise en place d’outils juridiques et institutionnels et par le développement d’une vision partagée.

Les enjeux de la coopération transfrontalière ? Permettre aux états du bassin de réhabiliter les sous-bassins versants dégradés, de satisfaire la demande accrue en eau, de détendre les relations régionales et de promouvoir la conservation des sols et de l’eau, la production agricole et énergétique, l’intégration des marchés régionaux ainsi que le commerce transfrontalier.

Suivre et modéliser

L’outil de modélisation et d’allocation des ressources en eau

L’objectif global du projet de modélisation et d’allocation des ressources en eau du Bassin Congo est d’aider aux décisions pour l’aménagement durable du bassin du Congo, de faciliter la planification optimale des projets de grandes infrastructures et d’examiner leurs impacts et leur cohérence à l’échelle du bassin. Quand on connait les enjeux majeurs autour de la (faible) utilisation de l’eau et de l’environnement exceptionnel du bassin du Congo (voir les articles thématiques de ce site), on comprend toute l’importance d’un tel outil pour les acteurs du bassin.

Concrètement il s’agit de réaliser un modèle numérique reproduisant, à l’aide d’hypothèses, d’équations et de données, le fonctionnement naturel du bassin (comment la pluie se transforme en débit, comment l’eau se propage dans les cours d’eau et dans la cuvette centrale ?) et les utilisations de l’eau (qui l’utilise, en quelle quantité, où, à quel moment ?) aujourd’hui et demain. Simuler le fonctionnement du bassin dans le futur veut dire qu’on peut intégrer dans le modèle des variations du fonctionnement naturel (changement climatique) et des changements dans l’utilisation de l’eau (nouveau barrage, nouveau périmètres irrigués, accroissement de la population, transfert d’eau…). Le modèle permet ainsi d’estimer les impacts possibles de tel ou tel scénario dans le bassin versant (par exemple les impacts sur l’inondation de la cuvette centrale, sur la production d’hydroélectricité, sur le nombre de jours de navigation, etc.)

C’est donc un outil scientifique que la CICOS met à la disposition des Etats pour les aider dans leur planification, et les amener à réfléchir ensemble sur quels ouvrages sont à réaliser, dans quel ordre, et sous quelles conditions (suivant l’analyse des impacts possibles transfrontaliers, sur l’environnement ou sur d’autres usagers).

Porté par la CICOS et réalisé par le bureau BRL-ingénierie, ce projet est financé par la coopération française pour un montant d’environ un million d’euros. Il a démarré en février 2014 et doit s’achever au deuxième semestre 2015.

Le projet MESA

La création du projet MESA a été proposée dans la Déclaration de Ouagadougou, signée en septembre 2010 par la Commission de l’Union africaine, le Secrétariat des États ACP et les Communautés économiques régionales africaines. Financé par le 10e FED de l’Union Européenne (37 M), MESA est menée par la Commission de l’Union Africaine.

Ce projet vise à renforcer les capacités de gestion de l’information, de prise de décision et de planification des institutions africaines chargées de l’environnement, du climat, de la sécurité civile et des questions connexes, appartenant à la RDC et aux pays membres de la CEMAC.

MESA met particulièrement l’accent sur les applications climatiques et environnementales, en assurant la maintenance et la mise à niveau des stations de réception EUMETCast (données satellitaires).

L’action thématique (THEMA) « Gestion des ressources en eau » proposée par la CICOS pour l’Afrique Centrale, se penche autant sur le suivi de l’évolution des hauteurs d’eau des sous-bassins que sur celui du bilan hydrologique, afin d’évaluer l’impact du changement climatique sur les ressources en eau et l’environnement.

Les services opérationnels de MESA porteront essentiellement sur :

- L’amélioration et la consolidation du système d’alerte des hauteurs d’eau sur la rivière Oubangui, et l’extension de ce système sur les rivières Kasaï et Sangha (permettant aux navigants d’anticiper les difficultés de passage dans certaines zones à faibles tirants d’eau, comme les seuils rocheux de Zinga sur l’Oubangui ou Kandolo sur le Kasaï).

- Le suivi du cycle hydrologique dans les principaux sous-bassins de la Région (Oubangui, Kasaï et Sangha), afin de connaître l’évolution des ressources en eau du bassin dans le contexte des changements climatiques.

Ce services seront couplés à des bulletins d’alertes et d’information, ainsi que des cartes.

La stratégie de la CICOS

Dans le contexte de son plan d’action stratégique GIRE embrassant l’ensemble du bassin du Congo, la CICOS développe en 2014 et 2015 son schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Ce SDAGE est un document d’orientation stratégique visant à fournir un guide de planification pour la mise en place d’une gestion durable des ressources en eaux à l’échelle du bassin.

Cet important schéma directeur est élaboré en fonction des besoins exprimés par les états, sur la base d’une compréhension commune des enjeux.

Une caractéristique essentielle : sa mise en œuvre s’articule sur une approche participative, principe clé de la GIRE (Gestion Intégrée des Ressources en Eaux définie par la conférence de Dublin en 1998) et de sa bonne gouvernance…

C’est donc à travers des ateliers nationaux et régionaux, regroupant les parties prenantes directement concernées par le domaine (comme les directions générales ministérielles de l’environnement, de l’agriculture, ou encore les ONG environnementales et les acteurs du secteur privé exploitant l’énergie hydroélectrique ou des brasseries, etc), que le partage d’information technique, de besoins, de priorités et d’initiatives concrètes sera pertinent.

Le contenu du SDAGE est organisé selon trois modules : i) l’état des lieux, ii) la vision partagée et iii) le programme de mesures. La portée du SDAGE est fixée sur un horizon de 5 ans (2020), sachant que la vision partagée, dont la production est incluse dans les présentes prestations, est projetée à plus long terme sur 20 ans (2035). Le SDAGE porte sur les portions nationales du bassin versant dans les cinq États membres de la CICOS.

Séminaire Atelier sur la Communication du Secrétariat Général de la CICOS: les 20 et 21 septembre 2018

CICOS SDAGE : Vision Partagée

Les nombreuses contributions des ateliers nationaux et régionaux, qui ont été tenus en 2014 et 2015 dans tous les États membres de la CICOS, conduisent à la formulation suivante de la Vision Partagée 2035 : Le bassin du Congo en 2035, un espace d’intégration régionale où des Nations solidaires et émergentes renforcent leurs capacités pour faire de l’eau un moteur de croissance économique et une source de bien-être, tout en préservant la qualité des écosystèmes, en adaptant les usages au changement climatique et en favorisant le partage des coûts et des bénéfices. Comment faire de la Vision Partagée une réalité partagée? Les réponses se trouvent dans le Programme de Mesures du SDAGE de la CICOS.

Mandat

L’Accord instituant un régime fluvial uniforme et créant la CICOS et son Additif, signés respectivement le 21 novembre 1999 et le 22 février 2007, confient à la CICOS deux missions principales :

- la promotion de la navigation intérieure;

- la gestion intégrée des ressources en eau.

Le territoire de compétence de la CICOS est l’ensemble du bassin versant du fleuve Congo situé sur les territoires des Etats membres.

Afin de réaliser ces missions, la CICOS s’est donné comme objectifs de:

- garantir la gestion durable des voies navigables;

- harmoniser la réglementation en matière de transport fluvial pour la sécurité de la navigation et la promotion de l’environnement;

- intégrer tous les usages des ressources en eau dans la planification régionale;

- optimiser les allocations d’eau par usage;

- partager entre les États les bénéfices générés par les usages de l’eau;

- soutenir le développement et lutter contre la pauvreté dans la sous-région;

- promouvoir la sécurité alimentaire.

Etats membres

| République du Congo | |

|---|---|

| Superficie | 342.000 km2 |

| Population | 4.012.000 hab. |

| Capitale | Brazzaville |

| Ressources Naturelles | Pétrole, gaz, potasse, plomb, zinc, uranium, cuivre, bois. |

| Principaux affluents | Sangha et Oubangui |

| République Démocratique du Congo | |

| Superficie | 2.345.410 km2 |

| Population | 68 692 542 hab. |

| Capitale | Kinshasa |

| Ressources Naturelles | Cobalt, cuivre, tantale, pétrole, diamant, or, argent, zinc, manganèse, étain, uranium, charbon, eau, uranium, bois, pétrole, énergie hydroélectrique |

| Principaux affluents | Kasaï et Oubangui |

| République du Cameroun | |

| Superficie | 475 .650 km2 |

| Population | 19.000.000 hab. |

| Capitale | Yaoundé |

| Ressources Naturelles | Pétrole, bauxite, fer, bois, énergie hydroélectrique. |

| Principaux affluents | Sangha |

| République Centrafricaine | |

| Superficie | 622.984 km2 |

| Population | 4.551.000 hab. |

| Capitale | Bangui |

| Ressources Naturelles | Or, diamant, uranium, bois, pétrole, énergie hydroélectrique. |

| Principaux affluents | Sangha et Oubangui |

| République Gabonaise | |

| Superficie | 267.667 km2 |

| Population | 1.534.300 hab. |

| Capitale | Libreville |

| Ressources Naturelles | Bois, pétrole, manganèse, fer, gaz, uranium. |

| Principaux affluents | Ogooué |

| République d’Angola | |

| Superficie | 1.246.700 km2 |

| Population | 24.384.000 hab. |

| Capitale | Luanda |

| Ressources Naturelles | Pétrole, gaz naturel, cuivre, diamants, fer, zinc |

| Principaux affluents | Loange, Kwango (qui se jettent dans le Kasaï en RDC) |